软件系统走向熵增:复杂度越来越高、研发效率越来越差、稳定性逐渐降低等。这时抽象核心能力,走向平台化的道路成为很多系统的首要选择。本文主要分析平台化建设的目标、思路等。

随着业务的不断发展,软件系统不可避免地走向熵增:复杂度越来越高、研发效率越来越差、稳定性逐渐降低等。这时抽象核心能力,走向平台化的道路成为很多系统的首要选择。

产品的核心价值在于其有效性和用户体验,而平台需要支撑好业务构建和关键能力建设,这为平台提出了能力要求。平台需要提供好的业务构建能力和关键技术能力。平台主要有解决以下几个:

许多业务需求或功能需求高度类似、通用化程度很高,但是由于没有专门的团队负责规划和开发,大量的系统重复开发、重复建设,导致复用性低、效率低、产研资源浪费、用户体验不统一。

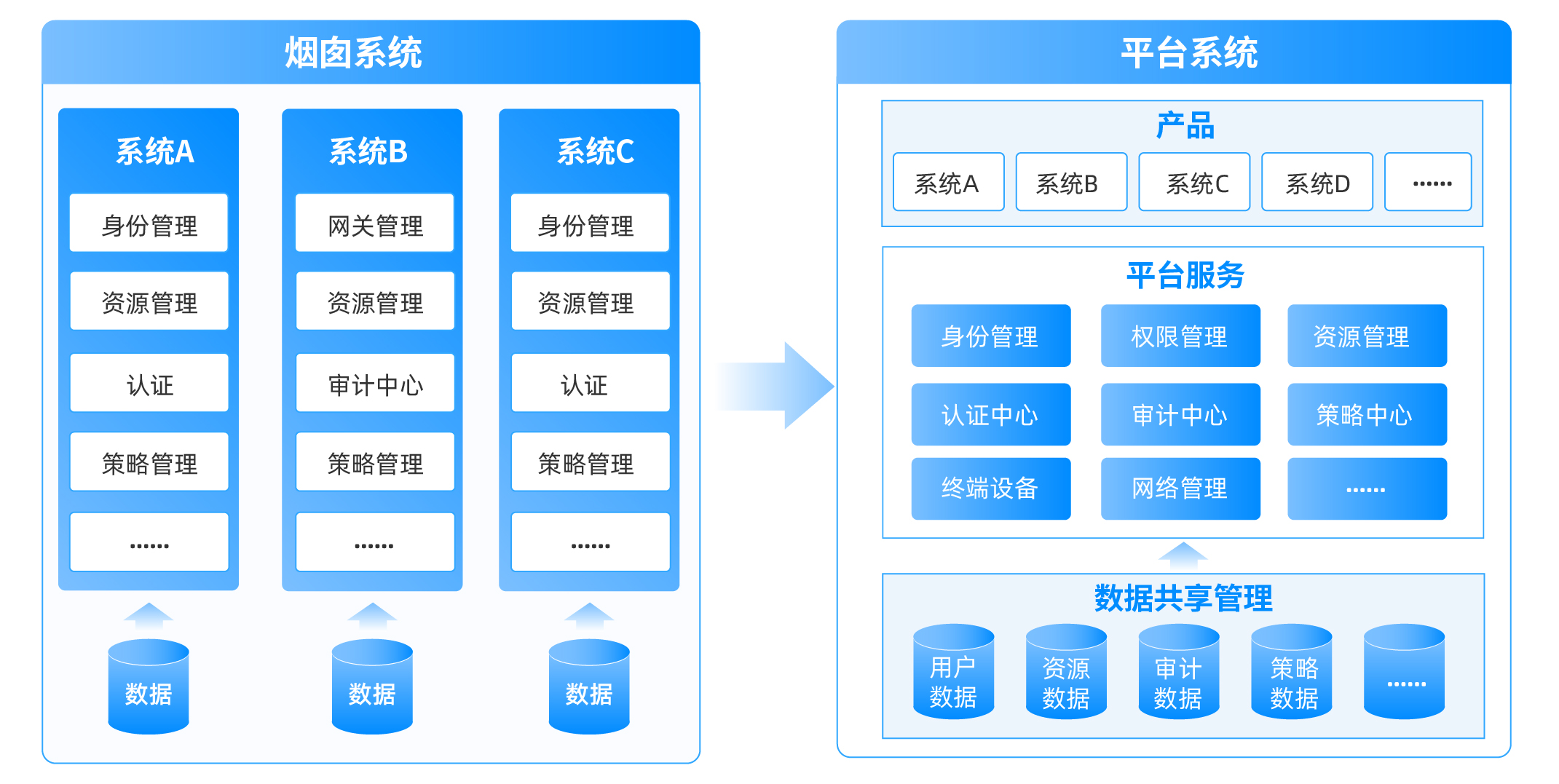

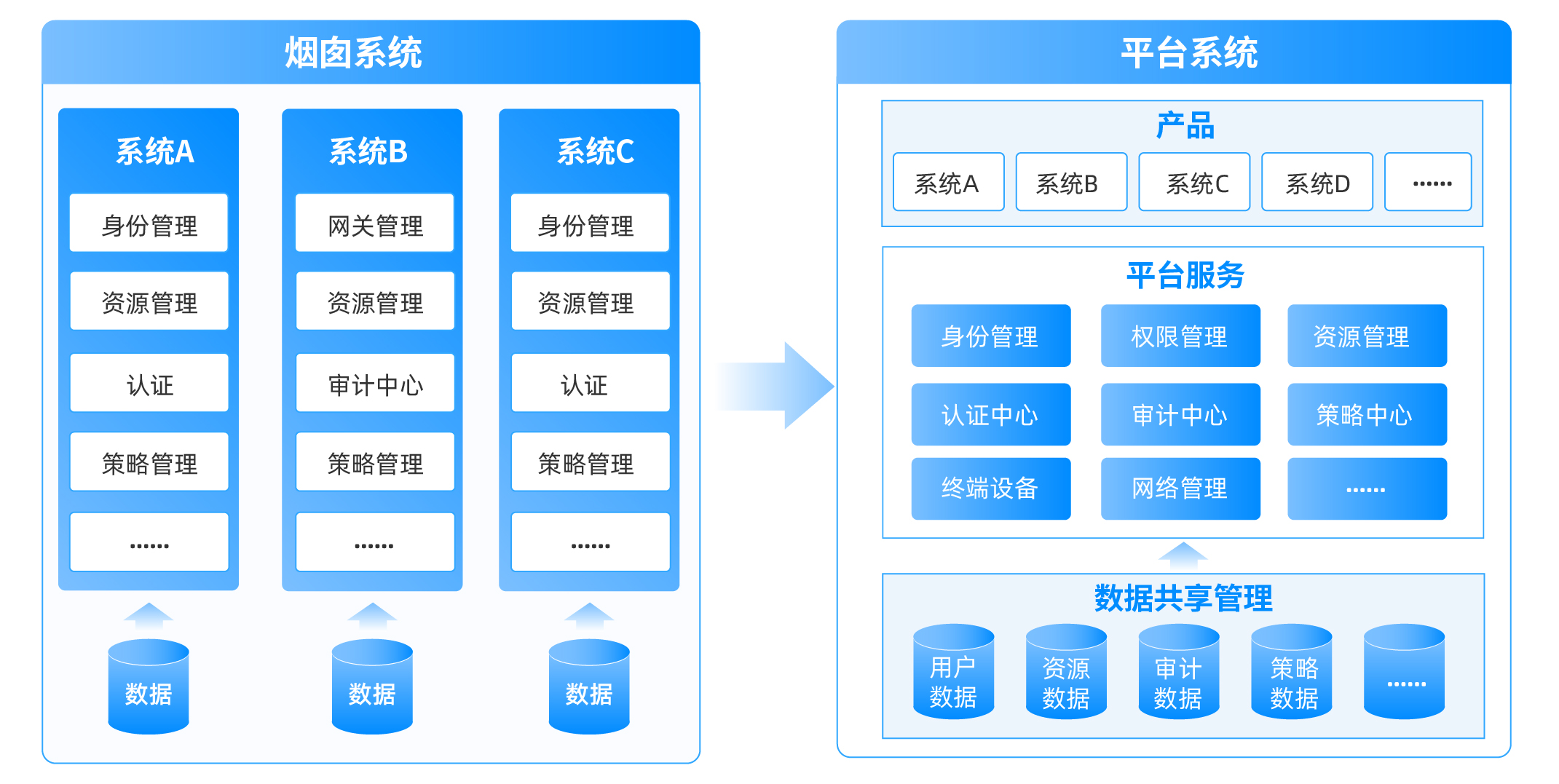

▎烟囱式架构

早期业务发展过程中,为了解决一些当下的业务问题,垂直的、个性化的业务逻辑与基础系统耦合太深,由于没有平台性质的规划,横向系统之间、上下游系统之间的交叉逻辑也非常多,这样导致在新业务、新市场的拓展过程中,系统没法直接复用,甚至没法快速迭代。

因为在当今这样一个互联网时代,用户才是商业战场的中心,为了快速响应用户的需求,借助平台化的力量可以事半功倍。

平台建设的核心是分层、模型化分解、标准化接口协议。分层是指在大的层面上要分好层,基础设施层、OS适配层、数据层、中间件及服务层,核心业务组件层,产品层。一般基础设施层、数据层、中间件和服务层由基础平台提供;核心业务组件层为业务平台提供;产品层由产品研发提供。

模型化分解是指,将现有业务模型化,分解为有限的、核心的、可复用的组件、中间件、系统。

标准化接口协议依赖于模型化分解,能最大程度解决管理成本、维护成本、沟通成本、升级成本的关键,大家基于有限的稳定接口定义开发。模型化和分解的合理性可以最大程度的保证接口的合理性、有限性和稳定性;

另外要聚焦可以被抽象和分解的部分,解决一部分问题而不是所有问题。达成业务组件中间件化。与代码层面的面向接口编程异曲同工。可以参照JDBC和对象存储等中间件的设计。

基于层次划分我们分别建设基础设施的基础平台、以及核心业务的业务平台。

基础平台:提供基础框架、脚手架、代码生成器、代码质量扫描工具、业务编排工具;提供Paas、CI/CD、自动化测试、监控运维、日志、等实施方案和基础设施。业务平台:聚焦核心中间件和业务组件,不断加强组件能力支撑关键技术能力突破。

每个人心目中的平台都不一样,我们首先需要统一认识。我非常认同一个说法:架构师的根本职责是降低软件产品落地的复杂度问题,而软件产品复杂度的核心就是成本(工作量、复用度、质量、管理成本、维护成本、沟通成本、升级成本)。架构师的精力是有限的,不能事无巨细也不能全都从头建设,所以平台作为工具来降低成本。

事实上,为了解决重复建设和工作量问题,在平台的建设和使用过程中仍旧存在管理成本、维护成本、沟通成本、升级成本等诸多矛盾。这就体现了事物的两面性,在解决复用度和工作量问题时,带来了其他问题,这是不可避免的,但是也不是不可解决的。而解决之道正是平台建设的核心。